ステーキを焼くならレアもしくはミディアムレアが至高!

という雰囲気が日本にはあります。実際ステーキの焼き方をネットで調べた時に出てくる記事は、いかに肉の中心部をきれいなロゼ(ピンク色)に仕上げるか、という内容の記事が多いと思います。

しかしながらすべての牛肉においてレアの焼き方が最適かといえば、それは違うと僕は考えています。今回はステーキの焼き加減、とりわけウェルダンの魅力について語っていきます。

ウェルダンの魅力とは?

もしウェルダンのステーキを固くパサついた肉だと思っているのなら、それは誤りです。

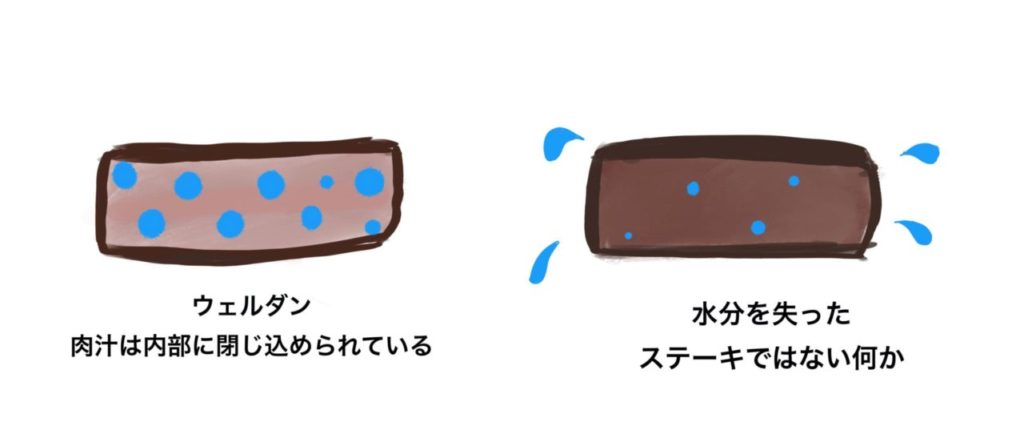

上手に焼かれたウェルダンのステーキは、肉が収縮している分噛みごたえがありますが、肉汁はしっかりと内部に留めており噛むほどに溢れる肉汁を堪能することができます。

意外かもしれませんが、肉のジューシーさという点ではウェルダンはレアよりも優れているのです。

というのも肉汁というのは加熱により肉から分離した、旨みを含んだ水分のことですから、よく火を通した方が肉汁が増えるのは当然のことです。

ウェルダンのパサついたイメージというのは、加熱しすぎにより分離した肉汁がすべて肉の外に流出してしまうことによるものです。そうなってしまった肉はウェルダンではありませんし、もはやステーキと呼ぶのもはばかられます。

下のイラストはステーキの断面図のつもりで描きました。

ウェルダン派の国

日本やフランスではレアのステーキが人気ですが、世界中の国がレア好きというわけではありません。

ステーキをウェルダンで食べることで有名な国がアルゼンチンです。アルゼンチンは世界2位の牛肉消費国であり、同時に牛肉の生産量・輸出量でもトップ10に入ります。

牛肉を日常的に食べる彼らはウェルダンこそがステーキを最もおいしく食べる方法であると考えているそうです。

ウェルダンが人気な理由

アルゼンチンは世界有数の牛肉生産国なので新鮮な牛肉が安価に手に入ります。そのためフランスなどと違い牛肉を熟成するような文化はあまりないのです。

牧草を食べて育ったアルゼンチン牛には熟成肉から発せられるような熟成香も、和牛のような脂の甘味も、舌触りの滑らかさもさほどありません。

よってアルゼンチン牛を味わうなら、牧草牛の味の濃さを活かし、赤身の旨さを最大限引き出すウェルダンが最も良いということなのでしょう。

同じ牛肉でも、その土地に合わせて最適な料理法が変わるというのは何とも面白い話ですね。

ウェルダンステーキを美味しく作るには

実はウェルダンで肉を焼くのはかなり難しい技術とされています。その理由は温度のスイートスポットが小さいためです。

ウェルダンでは肉の内部温度が70度前後になるまで加熱しなければいけませんが、少しでも焼き過ぎてしまうと内部温度が75度を超えたあたりで肉汁が外に溢れてしまいます。つまりレアやミディアムよりもシビアな温度管理が求められるのです。

ではウェルダンステーキを焼くにはどうしたらいいのでしょうか。

まず重要になるのは肉の厚さです。ウェルダンステーキを焼くには2cm以上、できれば3cmくらいの厚みのある牛肉が適しています。薄い肉では内部温度が70度になるころには、外側が焼き過ぎになってしまうためです。

もうひとつ重要なポイントは火加減です。ウェルダンは良く焼けた肉であるというイメージから、強火で焼きたくなりますがこれはNGです。これも厚みのある肉を使うのと同じ理由で、強火で焼くと中心温度が70度になるころには外側が肉汁の抜けきった固い肉になってしまうからです。

ウェルダンステーキを焼くときは弱火で肉を温めるように火を通すか、もしくは肉を頻繁にひっくり返して片面の温度が上がり過ぎないようにするなどの工夫をする必要があります。

上手に焼いたウェルダンステーキは本当に美味しいので、皆さんにもぜひ食べてみて欲しいと思います。

まとめ

今回はウェルダンステーキの魅力についてでした。アメリカやオーストラリア、アルゼンチンといった牛肉生産国ではウェルダンも一定の人気があるのに、日本ではあまり人気がないように感じたのでこの記事を書いてみました。

記事中でウェルダンを上手く焼くには肉の厚みが必要だと解説しましたが、案外これがウェルダンが流行っている国とそうでない国を分けているのかもしれません。

どういうことかというと、アメリカやアルゼンチンなどの牛肉生産国では牛肉が比較的安価に手に入るために庶民でも分厚いステーキを焼くことができ、結果としてウェルダンで美味しく食べられるのでウェルダンステーキの人気がある、という因果関係があるかもしれないってことです。

現段階では僕の想像に過ぎませんが、調べてみると面白いかもしれません。

今回は以上です。それでは~。

コメント